Leben in einer Bergzone: Was bedeutet das?

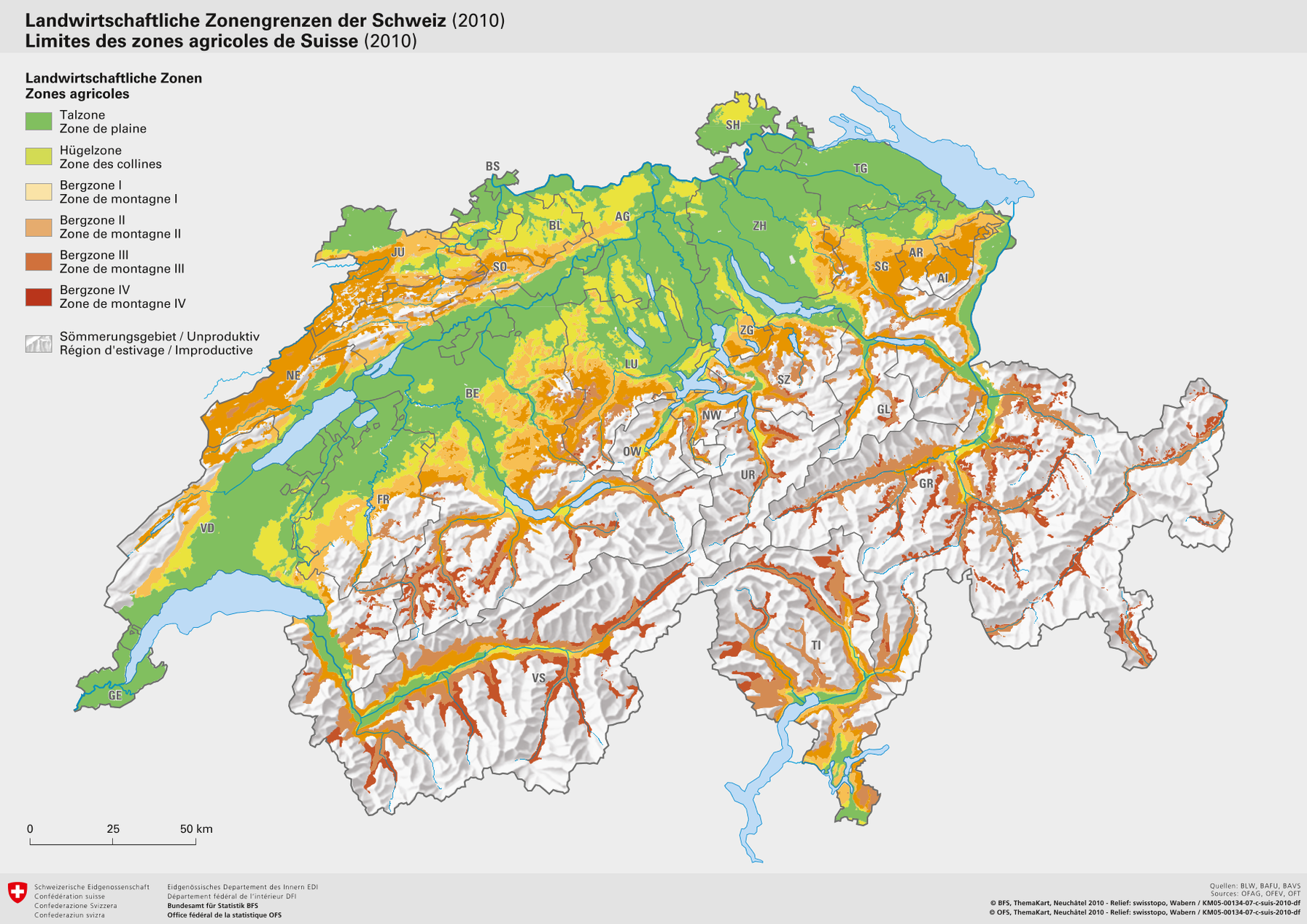

Das Bundesamt für Landwirtschaft teilt die landwirtschaftliche Fläche der Schweiz in Zonen ein. Es gibt drei verschiedene Zonen: die Tal- und Hügelzone, die Bergzonen I bis IV und das Sömmerungsgebiet (Fläche, die für die Alpwirtschaft genutzt wird). Die Einteilung erfolgt nachfolgenden Kriterien, die in ihrer Summe die Zone bestimmen:

- Klimasituation

- Zugänglichkeit, z. B. Entfernung von einer Stadt

- Konfiguration der Fläche, z. B. die Neigung des Geländes

Dies erklärt, dass je nach Region ein Dorf auf gleicher Höhe nicht unbedingt in die gleiche Bergzone eingestuft wird und dass Bergzone nicht unbedingt steiles Gelände bedeutet! Je höher die Zone jedoch liegt, desto komplizierter sind die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bauernfamilien dort, wie beispielsweise die schwierigere Produktion aufgrund der Hanglage und des Klimas sowie die Abgeschiedenheit des Hofes.

Die landwirtschaftlichen Zonen sind auf digitalen topografischen Karten auf dem Geoportal des Bundes eingezeichnet.

Die Besonderheit der Berggebiete

In der für die Landwirtschaft besonders geeigneten Talzone konzentrieren sich 47 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche und können das ganze Jahr über bewirtschaftet werden. 25 Prozent der Nutzflüche wird der Hügelzone zugeordnet. Der Rest verteilt sich auf die Bergzonen I bis IV. Die Berggebiete sind hauptsächlich der Viehzucht gewidmet und werden, was die Alpen betrifft, nur zwischen Mai und September bewirtschaftet.

In der Berglandwirtschaft ist die Heuernte wichtig, um das Vieh das ganze Jahr über füttern zu können und so die Milchproduktion, die Aufzucht und die Mast von Rindern und kleinen Wiederkäuern zu gewährleisten. Einige Höfe bauen auch Aroma- oder Medizinalpflanzen an.

Durch die Sömmerung der Tiere pflegen die Bäuerinnen und Bauer die Weiden und fördern die Biodiversität. Die Bauernfamilien sehen sich übrigens manchmal als „Landschaftsgärtner“ in den Bergen.

Wieso unterstützt die Caritas Bergbauernfamilien?

Derzeit befinden sich in der Schweiz fast 20.000 Bauernhöfe in Berggebieten, das sind 41 Prozent aller Betriebe.

Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bäuerinnen und Bauern in Berggebieten sind schwierig: Das Wetter spielt eine zentrale Rolle bei der Heuernte, der Zugang zu den Weiden ist manchmal kompliziert und die Hänge können steil sein. Dies erfordert eine höhere Arbeitsbelastung, mit einem Höhepunkt während der Heuernte im Sommer. Trotz dieser intensiven Arbeit bleibt das Einkommen der Bauernfamilien in den Berggebieten signifikant niedriger, wie aus den neuesten Zahlen von Agroscope hervorgeht.

Über das Einkommen hinaus sind die Bergbauernfamilien oft isoliert und haben weniger leicht Zugang zu einem sozialen Leben und zu Unterstützung für ihre Arbeit auf dem Hof. Ihre soziale und geografische Lage macht sie verletzlich.

Caritas Schweiz hat den Auftrag gefährdete Bevölkerungsgruppen zu unterstützen und die Integration und den sozialen Zusammenhalt zu fördern. Deshalb hat sich die Caritas entschieden den Bergbauernfamilien zu helfen und ihnen Freiwillige während den intensiven Arbeitsmonaten zu vermitteln.

Möchten Sie die Bergbauernfamilien unterstützen? Machen Sie einen Einsatz.

Titelbild: © Monika Flückiger